この記事は広告を含みます。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

目次

冬になると、愛犬の体を掻くしぐさやフケが気になることはありませんか?

乾燥は犬の皮膚バリアを弱らせ、かゆみや炎症などのトラブルを招く原因になります。

愛犬を乾燥から守るためには、保湿ケアとともに住まいの環境づくりも大切。

この記事では、犬の乾燥の原因と対策、快適に過ごすための保湿ケアや住まいの工夫を紹介します。

犬の皮膚が乾燥するのはなぜ?原因を正しく知ろう

犬の皮膚が乾燥してフケやかゆみが出ているなら、乾燥の原因を知ることで効果的な保湿対策や環境改善が見えてきます。

まずは、なぜ犬の皮膚が乾燥するのかを正しく理解しましょう。

冬の暖房やエアコンが空気を乾燥させる

冬場は空気がもともと乾燥しやすく、さらにエアコンや暖房を使うことで室内の湿度が下がります。

湿度が40%を下回ると、人間と同じように犬の皮膚も乾燥しフケやかゆみが出やすくなるのです。

特にエアコンの風が直接当たる場所では、被毛や皮膚の水分が蒸発しやすく、乾燥肌が悪化する原因に。

乾燥を防ぐには、加湿器を使って湿度を50〜60%程度に保つことがポイントです。

風が当たらないようにベッドの位置を変えたり、床暖房を活用するなどの工夫をしましょう。

シャンプーの頻度や成分も影響する

頻繁にシャンプーすることは、乾燥の大きな原因です。

犬の皮膚は人よりも薄く皮脂膜が少ないため、過剰な洗浄をすると保護膜を失いやすいのです。

特に、人間用シャンプーやアルコール成分を含むものは刺激が強く、乾燥肌やかゆみを悪化させます。

愛犬のシャンプーには、月1〜2回を目安に犬専用の低刺激タイプを選びましょう。

また、シャンプー後は犬用の保湿スプレーやクリームでしっかりと保湿をしてあげると、皮膚のバリア機能を守ることができます。

加齢や体質、食生活の乱れも乾燥の一因

年齢を重ねると犬の皮膚は水分保持力が低下します。

また、食べ物の内容によっても皮膚の健康は大きく左右されるのです。

脂質の少ない食事が続くと皮膚がカサつき、フケが出やすくなることも。

乾燥対策には、オメガ3脂肪酸(サーモン・亜麻仁油)やビタミンEなど、皮膚の保湿を助ける栄養素を含む食べ物を積極的に取り入れましょう。

ただし、体質によってはこれらが合わないケースもあるため、与える前にかかりつけの獣医師に相談しておくと安心です。

さらに、飲み水をこまめに替えて新鮮な状態を保つことも大切。

乾燥が気になる時期は、ぬるめのスープやウェットフードを活用して自然に水分摂取量を増やすのもおすすめです。

乾燥と皮膚病を見分けるポイント

フケや軽いかゆみがある程度なら乾燥が原因のことが多いですが、赤み・湿疹・脱毛が見られる場合は注意が必要です。

脂漏性皮膚炎やマラセチア感染などの皮膚病が隠れている可能性があるのです。

見分けるには、以下のポイントを参考にしましょう。

| かゆみの強さ |

乾燥によるかゆみは軽く、掻いた後にすぐ落ち着くことが多い。 |

|---|---|

| 症状の範囲 |

乾燥は背中や腰、尻尾のつけ根、耳、肉球などに現れやすい。 |

| 変化の速さ |

乾燥の場合はゆるやかに進行し、保湿ケアで改善しやすい。 |

また、乾燥が原因の場合は皮膚の表面が白っぽく粉をふいたように見えるのに対し、皮膚病ではベタつきやニオイが出ることがあります。

気になる症状が続くときは、自己判断せずに早めに動物病院に相談しましょう。

犬の乾燥サインを見逃さないために

犬の皮膚の乾燥は、進行しても気づきにくいことがあります。

よって、フケやかゆみといった小さな変化を見逃さず、早めに対策をしてあげることが大切です。

ここからは、犬の乾燥サインについて具体的に紹介します。

フケやかゆみが増えていない?

乾燥の初期サインとして多いのが、フケや体を掻く回数の増加です。

特に背中や腰まわりを頻繁に掻いているなら要注意。

静電気が起きやすい季節は、ブラッシングのときに細かいフケが舞うこともあります。

かゆみが強くなる前に、保湿スプレーや加湿器などの対策をして環境を整えてあげましょう。

耳や肉球のカサつきにも注目

皮膚だけでなく耳や肉球の乾燥も見逃せません。

耳の内側が白っぽく粉をふいていたり、肉球が硬くひび割れているときは乾燥が進んでいるサイン。

肉球クリームで保湿したり、散歩後にぬるま湯で汚れを落としてからケアすると効果的です。

症状が進行したときのチェックポイント

乾燥が進むと皮膚のバリア機能が低下し、さまざまなトラブルが現れます。

以下のような変化が見られたら、乾燥だけでなく皮膚炎や感染症が関係している可能性もあるため注意しましょう。

| 赤みや湿疹 | 皮膚の炎症が起きているサイン。掻き壊すと細菌感染につながることも。 |

|---|---|

| 脱毛やフケの増加 | 皮膚がダメージを受け、ターンオーバーが乱れている状態。 |

| かゆみの強さ | 夜も眠れないほど掻いたり、噛んだりする場合は皮膚病の可能性大。 |

| においやベタつき | 脂漏性皮膚炎など、皮脂トラブルを伴っている場合がある。 |

これらのサインが見られたら、自己判断せず早めに病院を受診しましょう。症状を放置すると、二次感染や慢性化を招く可能性があるため注意が必要です。

犬の乾燥を防ぐための保湿ケアと食事・生活習慣

犬の乾燥肌は、放っておくとフケやかゆみだけでなく、皮膚炎などのトラブルにつながることもあります。

被毛や皮膚の潤いを守るために、日々の保湿ケアや生活習慣を見直すことが大切です。

保湿スプレーやクリームで皮膚を守る

乾燥が気になる季節は、犬用の保湿スプレーやクリームを活用しましょう。

シャンプー後に塗ることで、蒸発しやすい水分を閉じ込め皮膚のバリア機能をサポートできます。

特に背中や腰、首まわりは乾燥しやすいため、軽くマッサージするように塗布すると血行が促されて健康な皮膚と被毛を保ちやすくなります。

ワセリンやオイルベースの保湿剤は、舐めても安全なものを選ぶのがポイントです。

ブラッシングで皮脂をなじませる

ブラッシングは毛並みを整えるだけでなく、皮膚に分泌される皮脂を全身になじませる効果があります。

皮脂は天然の保湿成分なので、毛先まで均一に行き渡らせることで乾燥予防になるのです。

静電気でフケが舞いやすい冬は金属製や天然毛のブラシを使い、やさしく丁寧にブラッシングしましょう。

食事で潤いを内側からサポート

皮膚の健康は食事からも守ることができます。

皮膚の潤いを内側から保つには、オメガ3脂肪酸を含むサーモンや亜麻仁油、ビタミンEが豊富な食材を取り入れるとよいでしょう。

市販のドッグフードに加えて、少量のオイル(サーモンオイルや亜麻仁油など必須脂肪酸を含むオイル)やウェットフードを混ぜるだけでも乾燥対策に効果的。

ただし、オイル類は体質に合わない場合や軟便を引き起こすこともあるため、与える前に獣医師に相談しておくと安心です。

脂質の少なすぎる食事は皮膚がカサつきやすくなるため注意が必要です。

水分補給も忘れずに

乾燥対策は外側からの保湿だけでなく、内側からの水分補給も欠かせません。

新鮮な水を常に用意し、ぬるま湯やスープ、ウェットフードで飲水量を増やす工夫をすると、体全体の潤いが保たれやすくなります。

特に冬は水を飲む量が減りがちなので、食事やおやつで水分を補うことが大切です。

愛犬の乾燥対策に!快適な室内をつくるおすすめの建材

空気が乾燥しすぎると、フケやかゆみが出やすくなる乾燥肌や皮膚トラブルの原因となり、愛犬の皮膚や被毛の健康に直接影響します。

愛犬の乾燥対策には、室内の乾燥を抑える住まいの環境を整えることが大切です。

ここでは、乾燥知らずの快適空間を作れる建材をご紹介しましょう。

床から温める「全空気式床ふく射冷暖房システム『ユカリラ』」で乾燥を抑える

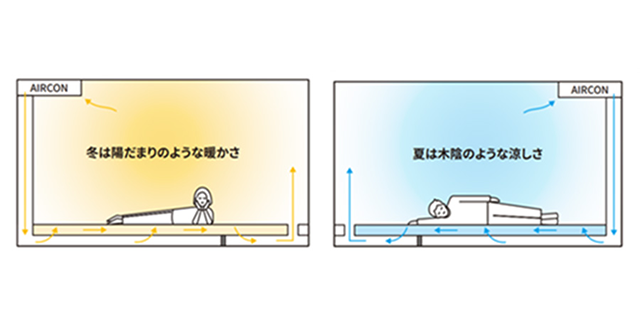

「ユカリラ」は、床全体から温かさを届ける床ふく射冷暖房システムです。

エアコンの熱を利用しながらも風を直接吹き出さないため、床からやさしく伝わる熱で室内を快適に保ちます。

この仕組みにより暖房による空気の乾燥を抑え、愛犬の肌や被毛の潤いを守ることができるのです。

さらに、ふく射熱が部屋の隅々まで均一に行き渡って温度ムラが少ないため、冬でも床が冷たくならず、愛犬が寝ころんでも快適に過ごすことができるでしょう。

暖かくやわらかな環境は、皮膚の乾燥を防ぎ、フケやかゆみのリスク軽減にもつながります。

電気式床暖房システム「プリマヴェーラ」で冬でも潤いを

「プリマヴェーラ」は、電気式の床暖房システムで効率的に部屋全体を温めながらも湿度を守ります。

床暖房により犬が過ごす床付近も暖かく、皮膚や肉球の乾燥を防ぐ環境をつくることができるでしょう。

また、遠赤外線によるふく射熱で室内の温度ムラを抑え、空気を汚さずに自然なぬくもりを保てるのも特長です。

寒い季節でも、愛犬が快適に過ごせる空間づくりにぴったりですね。

内窓「プラマードU」と「インプラス」で断熱と湿度管理を両立

「プラマードU」

「インプラス」

「プラマードU」と「インプラス」は既存の窓に取り付ける内窓で、断熱性を高め冷気や乾燥した外気の侵入を防ぎます。

室内の温度と湿度を安定させることで、フケやかゆみの原因となる乾燥を抑えることができるでしょう。

窓まわりの寒さを軽減するだけでなく、暖房の設定温度を極端に上げずに済むため空気の乾燥を最小限に保てるのも大きなメリットです。

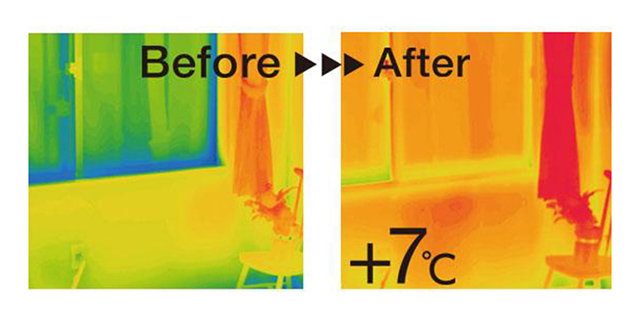

マンションでも安心!「AIB工法」で断熱性をアップ

「AIB工法」は、マンションの断熱性能を高める工法です。

室内温度と湿度を一定に保ちやすく、冬場の乾燥対策として部屋全体の空気環境を整えることができるため、愛犬の皮膚トラブル予防に役立つはずです。

さらに、結露を防いで壁や床を清潔に保てるためカビや雑菌の発生を抑え、愛犬にとっても衛生的な住環境を維持できます。

乾燥に弱い犬でも、住まいの環境を工夫することで安心して過ごすことができるでしょう。

動物病院を受診すべき乾燥トラブルのサイン

愛犬の乾燥が長引いたり悪化したりする場合は、皮膚炎など別のトラブルが隠れていることも。

ここでは、動物病院を受診するタイミングを逃さないための乾燥トラブルのサインを紹介します。

市販ケアで改善しない場合は早めに相談を

「冬だから乾燥しているだけ」と思って自己判断してしまう飼い主さんもいますが、原因がアレルギーや皮脂バランスの乱れ、ホルモン異常などの場合もあります。

抗炎症薬や保湿ローション、食事療法を併用すると症状が早く落ち着くことも多いため、以下の症状がある場合は、早めに病院を受診しましょう。

- フケが増えてきた

- かゆみが長引いて掻く回数が多い

- 赤みや湿疹、脱毛が出てきた

早めに動物病院で診てもらうことで、適切な治療や保湿ケアを提案してもらえるはずです。

感染症や寄生虫のケースも

皮膚の乾燥と思っていたら感染症や寄生虫が原因だったというケースも珍しくありません。

- マラセチア皮膚炎や膿皮症:皮膚のバリア機能が低下したときに起こりやすく、フケやかゆみ、赤みが強く出る

- ニキビダニ(毛包虫)、ノミ、ダニ:乾燥肌と似た症状が出る

これらのトラブルは、市販の保湿スプレーやクリームだけでは改善できません。

感染が進むと、皮膚がただれて出血したり、二次的な炎症を起こしたりすることもあります。

獣医師による診断のもと、薬用シャンプーや内服薬、外用薬で治療・再発予防を行いましょう。

乾燥だと思っても改善しない場合は、早期受診が愛犬を守る最善の方法です。

保湿ケアと環境改善で、愛犬の肌トラブルを未然に防ごう

犬の皮膚の乾燥は、保湿不足だけでなく住環境や食生活の影響も大きく関わっています。

毎日のスキンケアに加え、湿度や室温を整えることで、フケやかゆみのない快適な毎日を保てるのです。

愛犬の健康を守るには、肌の潤いと暮らしやすい空間づくりが欠かせません。

今日から少しずつ、乾燥しにくい環境づくりを始めてみませんか。