この記事は広告を含みます。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

目次

(キジトラ/男の子)(キジシロ/女の子)

愛猫と暮らす家づくりを考える際「どのような間取りが猫にとって快適なんだろう……」と悩まれている飼い主さんも多いのではないでしょうか?

猫にとっての「快適さ」は、単なる部屋の広さだけでは決まりません。

猫の習性を理解し、危険から身を守る安全性を確保しながら、縦方向を意識した空間を用意することが重要です。

本記事では、二級建築士の筆者が、猫にとって理想的な間取りのポイントについて解説します。

猫と暮らす住まいで押さえておきたい3つのポイント

猫と暮らす家の間取りを考える際、次の3つのポイントに配慮することが大切です。

1.猫の習性

2.安全面

3.広さ

上記3つを押さえておけば、必ずしも特殊な間取りにする必要はない……というのが筆者の考えです。

建売住宅やマンションのような一般的な間取りの家でも、無理なく取り入れられる工夫を解説します。

猫特有の5つの『習性』に合わせた間取りの特徴

まずは、猫特有の習性に合わせた間取りづくりについて解説します。

①上下運動できる場所がある

猫と暮らす家では、平面的な広さよりも、上下運動ができる「立体的な空間」の用意が必要です。

猫は本能的に高い場所を好みます。野生時代、高い場所は縄張りを見渡せる監視台であり、外敵から身を守る安全な避難場所でした。

その名残は、室内で飼育されている現代の猫にも残っています。

高い場所に登ることで安心感が得られ、運動不足やストレスの解消につながるのです。

キャットタワーを設置したり、壁面にキャットステップやキャットウォークを設けたりするなど、床面だけでなく立体的に空間を活用しましょう。

高さの異なる家具を階段状に配置するのも効果的です。

②食事・水飲み・トイレの場所が隔離されている

猫の食事・水飲み・トイレの場所は、それぞれ十分な距離をとって、分けて配置しましょう。

猫はキレイ好きな生き物で、本能的に「食事場所」が汚されることを嫌うからです。

野生時代は、食事場所の近くで排泄をすると、そのニオイで外敵に見つかりやすくなります。

また、獲物の血肉などで飲み水が汚染されないよう、食事・水飲み・排泄の場所を明確に分けていました。

この習性は、現代の家猫にも残っています。

間取りで実践できる工夫として、まずは「食事場所」と「トイレ」の部屋を分けるのが理想です。

たとえば、食事はリビング・ダイニングに、トイレは静かな廊下や洗面所に設置します。

次に「食事場所」と「水飲み場」も少し距離を置きましょう。

リビングの対角線上やキッチンなど、複数箇所に水飲み場を設けることで、猫はいつでも安心して新鮮な水を飲むことができます。

③家の中を自由に行き来できる工夫がされている

猫がストレスなく安心して暮らせる家にするには、家の中を自由に行き来できる「回遊性のある動線」を確保することが大切です。

猫には、自分の縄張りを定期的にパトロールし、異常がないか確認することで安心感を得るという習性があります。

そのため、部屋の入口が閉まっているなど移動が制限されると、思うようにパトロールできずストレスを感じてしまうのです。

一般的な回遊動線として、家事がしやすいよう「キッチン→洗面所→ランドリースペース→リビング→キッチン」のような、水回りスペースを回遊させる間取りがあります。

猫の場合は、どの部屋も行き来しやすくするために、部屋のドアを開放しておいたり、ペットドアを設置したりする工夫が効果的です。

猫が自分の好きなタイミングで好きな場所に行けることで、ストレスなくパトロールできる安心の住まい環境が実現します。

▼おすすめ商品はこちら

ハピア ペットドア(DAIKEN)

④一人(一匹)になれる「テリトリー」がある

猫には、誰にも邪魔されず安心して休める「隠れ家」を用意してあげましょう。

縄張り意識が強い猫にとって、自分だけの安全な場所があることが、心の安定を保つ上で非常に重要です。

猫は単独行動を好む動物なので、たとえ飼い主さんのことが大好きな甘えん坊な猫であっても、一人(一匹)で静かに過ごせる場所がないと落ち着けません。

猫の隠れ家には、猫用のドーム型ベッドや猫用ハウスなどが市販されていますが、身体をすっぽり隠せるサイズのダンボール箱でも十分です。

また、クローゼットや押入れの一部を猫のために解放したり、家具の隙間を隠れ家として活用したりするのも良いでしょう。

特に多頭飼いの場合は、それぞれの猫が自分専用の隠れ家を持てるように複数のくつろぎスペースを用意してあげましょう。

猫同士の無用な争いを避け、ストレスの軽減につながります。

⑤日向ぼっこできる場所がある

猫の心と体の健康を維持するために、日当たりの良い場所に、猫がくつろげる「日向ぼっこスポット」をつくってあげましょう。

猫が日向ぼっこを好きな理由は、単に気持ちが良いというだけではありません。

日光で身体を温めたり、ビタミンDを吸収したりと、猫の健康維持に欠かせない大切な習性だからです。

間取りの中では、日差しが差し込みやすい南向きや東向きの窓辺が、絶好の日向ぼっこスポットになります。

出窓にクッションを置いたり、窓際にキャットタワーや猫用ベッドを設置したりするだけで、猫にとって最高のくつろぎスペースになるでしょう。

夏は直射日光を避け、冬は窓からの冷気を避けるなど、季節に応じた対策も重要です。

日向ぼっこスポットの確保だけでなく、寒さに弱く体温調整が苦手な猫のために、室内の温度管理も併せておこないましょう。

▼おすすめ商品はこちら

ユカリラ (DAIKEN)

AIB(アイビー)工法(リコシス)

猫の『安全面』に配慮した間取りの特徴3選

猫と安心して暮らすためには、猫の習性だけでなく「安全面」への配慮が不可欠です。

好奇心旺盛な猫は、ときに飼い主さんが予期しない行動をとることがあります。

危険な場所への侵入や階段からの転落、誤飲など、思わぬ危険に遭遇することも少なくありません。

事故やケガを防ぐには、間取りやアイテムでのリスク対策が重要です。

危険な場所への侵入や脱走を防止する工夫がある

ベランダや玄関など、脱走のおそれがある場所には「脱走防止」に有効な扉や柵を設置しましょう。

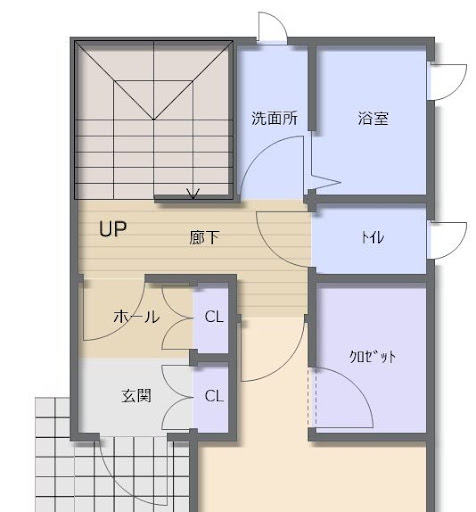

【玄関の場合】

玄関ホールと廊下の間に、一枚ドアや脱走防止柵を設ける“二重構造”にすれば、玄関ドアの開閉時でも脱走を防げます。

【キッチンや浴室の場合】

柵の設置は、やけどや誤飲のおそれがあるキッチンや、浴槽の残り湯での溺水の心配がある浴室など、猫にとって危険な場所への侵入防止にも役に立ちます。

物理的なゲートを効果的に配置し、猫の行動範囲を安全にコントロールすることで、家の中のさまざまなリスクから愛猫を守れます。

▼おすすめ商品はこちら

猫専用脱走防止扉「にゃんがーど」(ねこ工房)

階段の転落防止と滑りにくい床材への配慮がされている

猫の安全を守るためには、階段の転落防止と滑りにくい床材選びも重要です。

フローリングなどの滑りやすい床は、猫が走ったりジャンプしたりする際に、足腰へ大きな負担をかけます。

特に足の短いマンチカンや、遺伝的に骨の病気を発症しやすいスコティッシュ・フォールドなどには、足腰の負担に注意が必要です。

また、どんなに運動神経がよく健康な猫でも、階段で滑って転落する危険があります。

対策としては、滑りにくい床材を使ったり、ラグやマットを敷いたりする方法が有効です。階段には、滑り止めシートの設置がお手軽です。

適切な床材選びと階段対策で、猫がより安心して家の中を移動できる工夫をしてあげましょう。

▼おすすめ商品はこちら

CAT & DOG フローリング(プレイリーホームズ)

新築やリフォームをする場合は、階段の設計からこだわってみましょう。

安全で上り下りしやすい階段の寸法については、以下の記事で詳しく解説しています。

誤飲などの危険があるものを収納できるスペースがある

誤飲のおそれがあるアイテムは、猫の手が届かない場所に専用の収納スペースを確保しましょう。

猫は好奇心旺盛なので、小さいものや紐、ビニールといった異物を誤って飲み込んでしまう危険があります。

場合によっては腸閉塞などを引き起こし、開腹手術が必要になるケースもあるため注意が必要です。

最も基本的な対策は、猫が自分で開けられない「扉付きの収納や引き出し」に片付けることです。

また、猫の手が届かない高さの棚(吊り戸棚)や、壁面に造り付けの収納棚を設けるのも良いですね。

家づくりにおいて“収納計画”は、生活の快適性を左右する重要なポイントになりますが、猫と暮らす家でも例外ではありません。

収納を工夫し、誤飲などの事故を防ぐことで、猫にとって安全な住環境が実現します。

▼おすすめ商品はこちら

キャブロック2(南海プライウッド)

アドキューブ(南海プライウッド)

猫と暮らす家に必要な『広さ』の考え方

猫と暮らす住まいに必要な「広さ」とは、単なる床面積のことではありません。

「立体的な活動空間」と「猫が安心できるテリトリー」を確保する視点で考えることが重要です。

小さな家でも大丈夫!猫1匹あたりの最適な居住面積の目安

猫と暮らす上で、必ずしも広い家である必要はありません。

1R(ワンルーム)や1K(1つの居室+キッチン)の間取りでも、工夫次第で猫は快適に暮らせます。

猫は平面的な広さよりも、上下運動できる環境や、安心して過ごせる場所があるかを重視する動物だからです。

狭いワンルームでも天井まで届くキャットタワーがあれば猫の満足度は高まりますし、逆にリビングが広くても隠れる場所がなければ猫は落ち着きません。

また、猫専用の部屋を設けることで、猫のプライベート空間と人間の生活空間を両立させることも可能です。

ちなみに、一般的な家の広さ(居住面積)は、居住人数ごとに目安となる数値が国土交通省で定められていますので、その数値を参考に最適な面積を考えてみましょう。

参照:国土交通省|住生活基本計画における「水準」について

部屋数に対する猫の飼育頭数の上限の目安は「部屋数-1頭」です。

たとえば、3人家族で郊外に戸建て住宅を建てる場合、必要な居住面積は100㎡(約30坪)です。

この面積だと、3LDK〜4LDKの間取りが多く、飼育できる猫の頭数の目安は2〜3匹ということになります。

床面積よりも縦の空間を意識する

猫の住環境では、床面積より「縦空間の活用」がより重要です。

猫は上下運動を非常に好む習性があり、床だけでなく高い場所や壁際を利用することで、狭い部屋でものびのび暮らせます。

たとえば、キャットタワーやキャットステップ、キャットウォークを壁面に設置することで、限られた床面積でも猫のための活動空間を増やせます。

猫のための間取りを考える際は「壁面や空間をいかに立体的に活用できるか」という視点を持つことが、猫の満足度を最大限に高める住まいづくりの鍵となるのです。

▼おすすめ商品はこちら

MYZOO『六角ハウス』(長彩)

猫壁/にゃんぺき(LIXIL)

まとめ:人も猫も幸せに。今日から始める理想の住まいづくり

猫と一緒に暮らす家では、猫の習性や安全、適切な広さを考えて間取りや空間づくりを工夫することが大切です。

上下運動できるスペースや安心できる隠れ家の確保、危険を回避するための対策、そして住まいの広さや縦空間の活用など、猫の気持ちになって住まいを整えてあげましょう。

大切な家族の一員である猫のためにも、この記事を参考に、快適な間取りについて考えてみてくださいね

(キジトラ/男の子)(キジシロ/女の子)