この記事は広告を含みます。

詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

目次

猫は、暑さにも寒さにも敏感な動物です。

室内飼いの猫は自力で住環境を変えることができないため、家の中の温度や湿度の管理は飼い主さんの大切な役目といえるでしょう。

適切な室温を保つことは、熱中症や低体温、皮膚トラブルの予防につながります。

本記事では、猫にとって快適な室温・湿度の目安や留守番中の工夫についてご紹介します。

愛猫が1年を通して気持ちよく過ごせる室内環境づくりのヒントをまとめてありますので、ぜひ参考になさってください。

猫にとって快適な室温とは?

猫が快適と感じる室温は、年齢や健康状態、毛の長さによって異なります。

一般的な目安を参考にしつつ、愛猫の様子を見ながら調整してあげましょう。

夏の適温は25~28℃

近年、日本の夏はどんどん長くなり、暑さが厳しくなっていますね。

猫にとっても、夏は熱中症のリスクが高まります。室温は、25〜28℃を目安に保ちましょう。

エアコンだけでなく扇風機やサーキュレーターも活用して空気を循環させると、効率的に部屋を冷やすことができます。

夏場は、留守中もエアコンはつけっぱなしにすることが大切です。

また、長毛種の猫は短毛種に比べて暑がりな傾向があるので、22℃前後が目安とされています。

冬の適温は20~23℃

冬は、寒さによる体調不良や関節のこわばりに注意が必要です。室温は、20〜23℃を目安にしましょう。

子猫やシニア猫は、特に冷えに弱いです。

段ボール箱に毛布を入れた寝床を用意したり、猫ベッドにブランケットを敷いたりして、猫が自分で暖を取れるスペースを用意してあげると快適に過ごせます。

ヒーターやこたつ、ホットカーペットのような熱源は、低温やけどのリスクがあるため注意しましょう。

猫にとって快適な湿度とは?

季節によって、室内の湿度は大きく変化します。猫が快適に過ごせる湿度は、40〜60%程度が理想とされています。

夏は湿気がこもりやすく、皮膚トラブルやカビの原因になることもあるため、除湿機やエアコンのドライ機能を活用しましょう。

一方、冬は乾燥による皮膚のかゆみや鼻の粘膜の乾燥を防ぐために加湿が必要です。

加湿器を使う場合は、こまめに清掃し、カビの発生を防ぎましょう。

湿度も温度と同様、毎日こまめにチェックする習慣が大切です。

猫にとって快適な室内環境を保つ工夫

1年を通して、猫にとって快適な室温や湿度を保つために役立つ工夫をご紹介します。

日常で手軽にできる方法から設備の導入まで、家庭環境に合わせて取り入れましょう。

温度・湿度計をチェックする

たいていの場合、飼い主さんが快適な環境は、愛猫も快適です。

しかし、人が快適に感じる温度と猫にとって適切な温度は必ずしも一致しません。

換気や日差し、人の出入りによって室温や湿度は大きく変動するため、温度・湿度計でのこまめなチェックが重要です。

デジタル表示のものをリビングや猫の寝床近くに設置すれば、測定値をすぐに確認できます。

愛猫が暑さでぐったりしていたり、寒さで縮こまったりしていないかを観察しながら、温度・湿度計の数値を目安にして室温を調節しましょう。

エアコンの自動運転を使う

エアコンの自動運転機能を使えば、設定した温度をキープしやすくなり、室温の急激な変化も防げます。

夏は26〜28℃、冬は21〜24℃程度に設定するのが目安です。

また、風が直接猫に当たらないよう、風向きの調整も忘れずに行いましょう。

猫の過ごす場所には冷気や暖気が届きにくいこともあるので、サーキュレーターを併用することで温度を均一に保てます。

床冷暖房を活用する

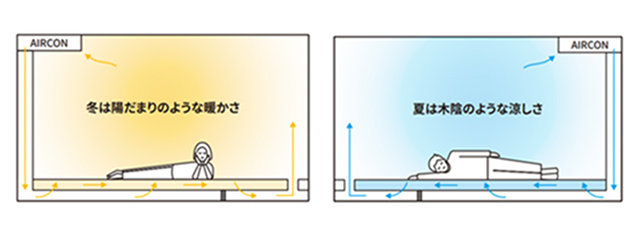

床冷暖房は、部屋全体をじんわりと温めたり冷やしたりできます。人にとっても猫にとっても、快適な環境を作りやすい冷暖房方法です。

風が出ないので乾燥しにくく、ホットカーペットに比べて低温やけどのリスクも少ないです。

部屋の上下で温度差ができにくいため、愛猫はどこでも快適に寝そべることができるでしょう。

部屋の空間の温度だけでなく、床の温度管理も猫の健康に影響します。新築やリフォームのタイミングで、床冷暖房の導入を検討してみましょう。

全空気式床ふく射冷暖房システム「ユカリラ」は、エアコンの風を床下に送り込み、室内の温度を緩やかに調節することが可能な空調設備です。

静音性にも優れており、音に敏感な猫もリラックスして過ごせます。

断熱性を高める

効率良く快適な室温を保つには、窓まわりの断熱対策も重要です。

外気の影響を受けやすい窓に断熱性の高い内窓を設置することで、夏は涼しく、冬は暖かい環境をキープできます。

結果的に冷暖房の効率もアップし、省エネにもつながります。猫が快適に過ごせる部屋づくりとして窓の見直しは効果的です。

▼おすすめ商品はこちら

インプラス(株式会社LIXIL)

マドリモ 内窓 プラマードU(YKK AP株式会社)

ペットドアを設置する

部屋の空調を保ちながら猫の自由な移動を叶えるには、ペット用ドアの設置が便利です。

猫は自分で快適な場所を見つける天才ですが、ドアが閉め切られていると移動ができません。

猫が複数の部屋を行き来したがる場合、ペットドアがあれば、ストレス軽減と省エネの両方に役立ちます。

多頭飼いの場合には、生活空間が狭いとケンカすることもあるので、自由に移動できるようにしておきましょう。

建具と一体化した美しいデザインと、安全性の高い設計が魅力のハピア ペットドアは、スムーズな開閉で、小柄な猫やシニア猫も快適に使えます。

留守番中の室温管理の注意点

飼い主さんが外出している間も、愛猫が快適に過ごせるように環境を整えておくことが大切です。特に夏の室温上昇には、十分に注意しましょう。

夏はエアコンをつけっぱなしに

夏の日中、エアコンを使わないと、室内は短時間でも急激に気温が上昇します。

網戸や扇風機だけでは十分な対策にならず、熱中症のリスクが高まります。

外出時はエアコンをつけっぱなしにし、室温を安定させましょう。

電気代が気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、つけたり消したりして再起動時に多くの電力を使うより、つけっぱなしのほうが省エネになるといわれています。

また、遮光カーテンや断熱シートで日差しをカットするのも効果的です。

冬は火事に注意

冬の室温管理においては、暖房器具の取り扱いに注意が必要です。

特に石油ストーブや電気ストーブは、猫が接触してヤケドしたり、コードをかじって感電・火災につながる危険性があります。

留守番中の暖房には、エアコンや床暖房を使用しましょう。健康な成猫であれば、部屋全体を暖めなくても、猫自身が快適な場所を見つけて過ごすことができます。

安全な場所に、ちぐらや猫ベッドなどの暖かい寝床を用意しましょう。

見守りカメラで安心

留守番中の猫の様子を確認できる見守りカメラは、飼い主さんの安心につながる便利なアイテムです。

外出先からスマートフォンで室内の様子を確認できるほか、カメラによっては温度センサーや動作検知機能が付いているものもあり、異変にもすぐ気づくことができます。

また、双方向通話機能があれば、猫に声をかけて安心させることも可能です。

HDペットカメラは高画質で暗い場所でも見やすく、双方向音声対応なので愛猫に声をかけることも可能です。

アプリから手軽に確認でき、外出先でも愛猫の安全を見守ることができます。

留守番が多いご家庭では、夏や冬などの室温管理が重要な季節を安全に過ごすため、導入を検討してみるとよいでしょう。

【まとめ】猫の健康は室温管理が大切!

愛猫が健康で快適に暮らすためには、適切な室温と湿度の管理が欠かせません。

季節ごとの温度の目安を把握し、猫の年齢や体調に合わせて調整することが大切です。

エアコンや床冷暖房だけでなく、断熱窓やペットドアなどを上手に活用することで、室内の環境を安定させることができます。

また、留守番中も安心して過ごせるように、見守りカメラなどの便利なツールを取り入れるとさらに安心です。

飼い主さんの工夫ひとつで、愛猫のストレスを減らし、健康的な毎日を支えることができます